Gibran dan Ilusi Petarung: 'Ketika Privilege Nepotisme Bicara Tentang Perjuangan'

Oleh: Ali Syarief

Akademisi

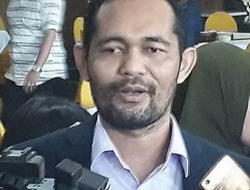

Di sebuah sudut layar kecil berlogo TikTok, seorang pria muda berdasi tampil menyampaikan pesan penuh semangat.

Dengan nada percaya diri, ia berkata, “Anak muda tidak takut menghadapi tantangan, karena mereka adalah petarung.”

Pernyataan itu tak ayal memancing renungan. Apalagi ketika diketahui bahwa pria itu adalah Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, sekaligus anak sulung Presiden dua periode yang baru saja lengser, Joko Widodo.

Tayangan ini seperti ingin menegaskan eksistensi dirinya yang mulai sayup terdengar di panggung kenegaraan.

Sejak resmi dilantik, Gibran memang belum menunjukkan peran konkret dalam dinamika strategis negara.

Kunjungannya ke sekolah-sekolah dan pernyataan di platform media sosial lebih menyerupai peran simbolik daripada substansial.

Maka wajar jika muncul pertanyaan: benarkah ia petarung, atau hanya pewaris?

Kontradiksi itu menjadi lebih mencolok ketika kita menyandingkan pesan moral yang ia sampaikan dengan kenyataan historis perjalanan politiknya.

Gibran, sebagaimana publik mafhum, meniti karier bukan dari jalan terjal seperti mayoritas anak muda lain yang berkeringat di rimba kompetisi tanpa jaring pengaman.

Ia meniti dari tangga istana, tempat di mana pintu-pintu dibukakan oleh relasi darah, bukan prestasi.

Ketika ia terpilih menjadi Wakil Wali Kota Solo, publik sudah mulai mengendus aroma dinasti.

Saat melesat menjadi calon Wakil Presiden dalam usia muda, nyaris tak ada perdebatan soal kapabilitas—semua tenggelam dalam hingar nepotisme yang dibungkus legitimasi elektoral.

Maka, ketika ia berkata bahwa anak muda adalah petarung, pertanyaan kritis pun muncul: petarung seperti apa?

Apakah seseorang yang mendapat privilege posisi karena “keturunan politik” termasuk kategori petarung? Jika iya, maka barangkali kita perlu meninjau ulang makna kata itu.

Sebab, petarung sejati biasanya muncul dari arus bawah, bukan dari panggung yang disiapkan, bukan dari jalan yang sudah diaspal oleh pengaruh kekuasaan. Petarung sejati menciptakan sejarah, bukan mewarisinya.

Lebih dari itu, penyampaian pesan melalui TikTok, tanpa forum publik, tanpa debat langsung, menandakan jarak yang makin besar antara dirinya dengan substansi kekuasaan.

Seolah-olah suara yang seharusnya menggema di ruang-ruang kebijakan, kini hanya terdengar sebagai suara dari ruang hiburan digital.

Tayangan itu justru menjadi sinyal gamang: antara keinginan tampil, namun belum diberi panggung; antara mencoba menyapa publik, namun belum punya narasi besar yang bisa membentuk arah.

Yang lebih mengganggu justru adalah timing tayangan itu. Tidak dalam konteks hari pemuda, bukan pula dalam momen kebangsaan.

Ia seperti hadir di ruang kosong yang tidak mengundangnya. Maka muncul kesan bahwa tayangan itu bukan bagian dari narasi kebijakan, melainkan hanya upaya untuk membuktikan eksistensi yang mulai kabur di balik sosok Presiden terpilih.

Namun bagaimanapun, Gibran memang tengah belajar. Mungkin ia belum menyadari bahwa dalam dunia politik yang keras dan penuh ilusi ini, seseorang tidak bisa hanya menjadi “petarung di lensa kamera”.

Ia harus membuktikan diri dalam arena nyata, di mana setiap langkah diuji bukan oleh jumlah like, tapi oleh dampak nyata.

Karena publik tak menanti motivator. Mereka menunggu pemimpin.

***

Sumber: FusilatNews

Artikel Terkait

Vatikan Umumkan Paus Fransiskus Wafat karena Stroke dan Gagal Jantung, Dikonfirmasi Prosedur EKG

Ambisi Jokowi Pindahkan Ibu Kota Negara Berpeluang Ambyar

Blak-blakan Eks Muncikari Robby Abbas Sebut Nama Artis Termahal di Dunia Open BO: Inisialnya TB

Ridwan Kamil Masih Kasih Kesempatan Lisa Mariana Itikad Baik Meski Sudah Laporkan ke Polisi